黄斑疾患治療

(硝子体内注射治療)

武蔵野眼科では、定期検査と硝子体内注射を同日に行うことで、治療までの待ち時間を最小限にすることが可能です。

診断担当の山本亜希子医師は、杏林アイセンター黄斑外来で非常勤講師を兼任している専門医です。詳細な診断が可能な機器を用い、専門医の診察で大学病院レベルの黄斑疾患治療を提供いたします。

医療法人社団インフィニティメディカル武蔵野眼科

杏林大学医学部付属病院杏林アイセンター

黄斑変性症 担当医山本 亜希子

眼科専門医、PDT認定医、医学博士

東京女子医科大学を卒業後、杏林大学眼科学教室に入局

専門は加齢黄斑変性を含む網膜黄斑疾患

日本眼科学会、日本網膜硝子体学会、日本眼循環学会所属

黄斑疾患の治療方法

加齢性黄斑変性症や網膜血管閉塞症、糖尿病網膜症による

黄斑浮腫などに威力を発揮する抗VEGF治療

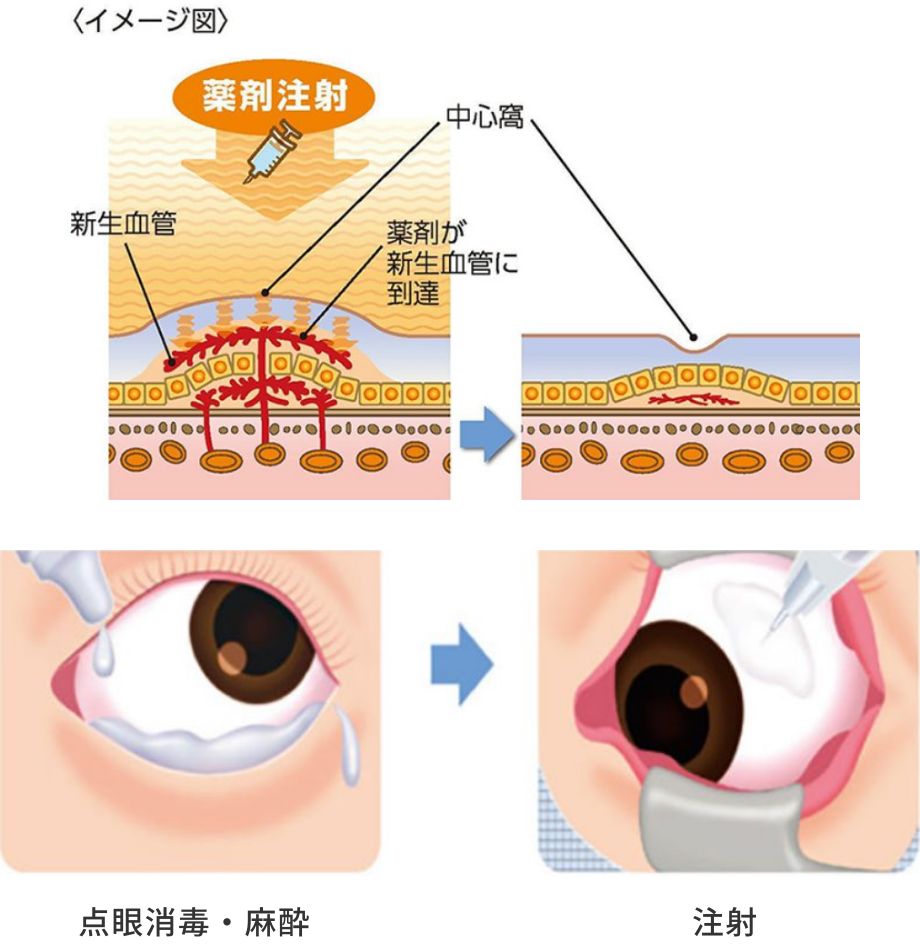

VEGF(血管内皮細胞増殖因子)という血管新生作用を持つ物質が眼内で過剰になると、新生血管が発生してさまざまな眼底病変を起こします。加齢性黄斑変性症、網膜血管閉塞症や糖尿病網膜症による黄斑浮腫など、今まで難治と考えられてきた病気の治療がVEGF阻害剤の眼内投与で可能になりました。この治療は通院で行えます。

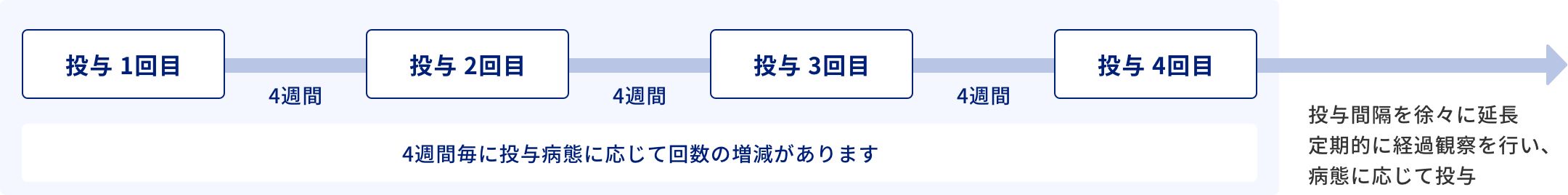

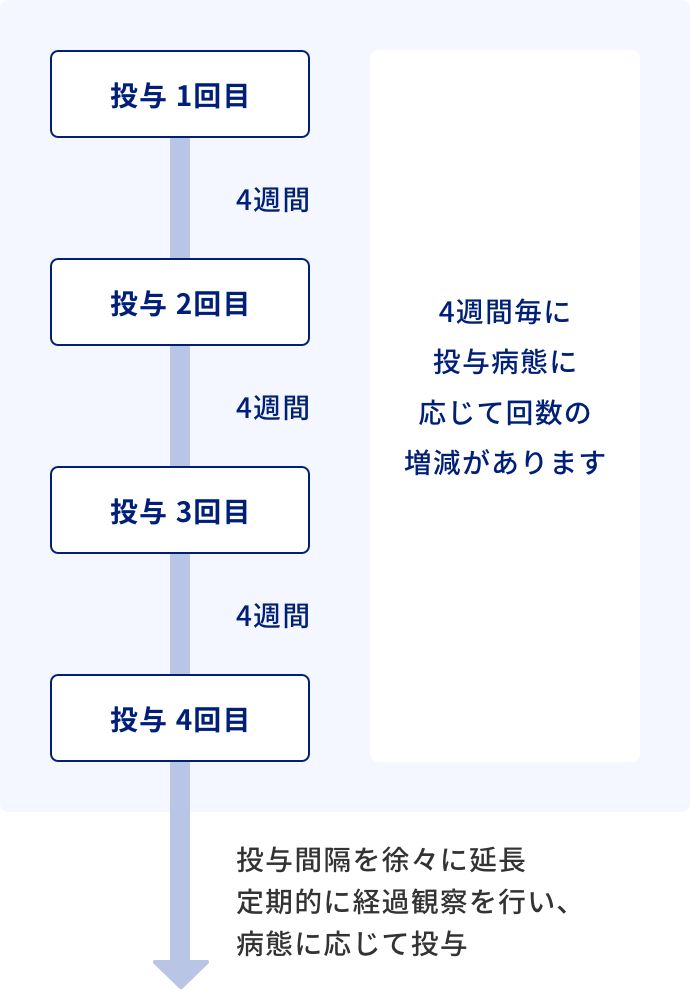

黄斑疾患治療のスケジュール

抗VEGF薬は病院で目に注射してもらうお薬です。

抗VEGF薬による治療は、月1回の注射をすることが基本で、視力が安定するまで注射します。その後は、担当医と相談しながら症状に応じて注射します。

担当医の指示に従って、治療を受けてください。

黄斑疾患について

モノを見る中心部である黄斑(おうはん)が、加齢やそのほか様々な原因で障害され、視力が低下する疾患です。

黄斑疾患の症状

下記のような症状を自覚されます。

-

見たい部分が

ゆがんで見えます -

見たい部分が

黒くなって見えます -

見たい部分が

ぼやけて見えます -

見たい部分が

不鮮明に見えます

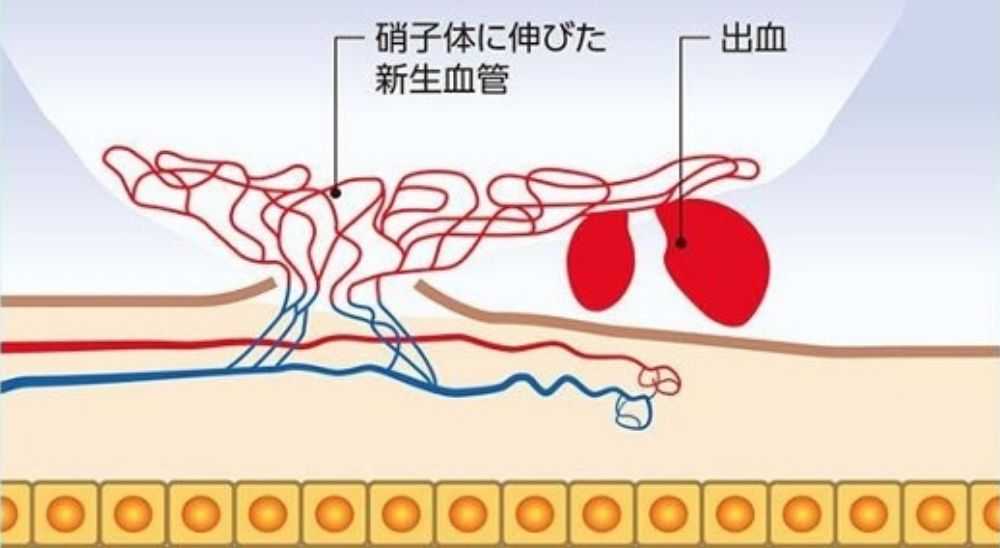

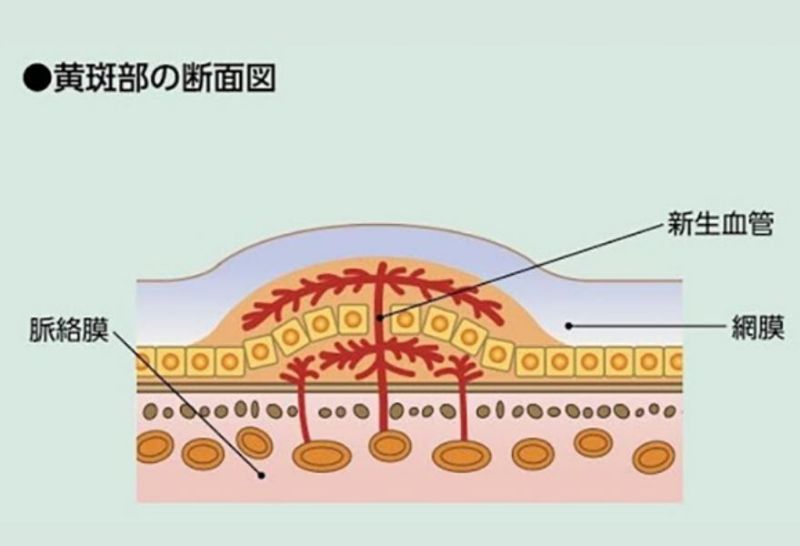

黄斑疾患の原因

黄斑変性を来す原因の一つに血管内皮増殖因子:けっかんないひぞうしょくいんし(VEGF)があります。これは眼の奥の網膜(もうまく)のさらに下の脈絡膜(みゃくらくまく)という場所で、新生血管(しんせいけっかん)という破れやすくもろい血管の増殖や、網膜内の毛細血管から漏れ出す血液成分によって黄斑に浮腫(むくみ)を引き起こし、視力低下が生じます。その原因となる物質がVEGFと言われています。

黄斑疾患の治療方法

硝子体内注射と呼ばれる、定期的に眼球内へ薬剤を注射する抗VEGF治療です。

これはVEGFの働きを抑える薬剤を眼の中に注射することで、病気の進行を抑制する治療法です。この治療は通院で行うことができます。

抗VEGF治療の適応疾患

現在、抗VEGF治療は下記の疾患で適応となっております。

疾患ごとに様々な病状がありますので、専門医としっかりご相談後に治療を開始していただいております。

加齢性黄斑変性症とは

高齢者に発症しやすい病気で、加齢によりモノを見る中心部である黄斑(おうはん)に障害が生じ、視力が低下する病気です。

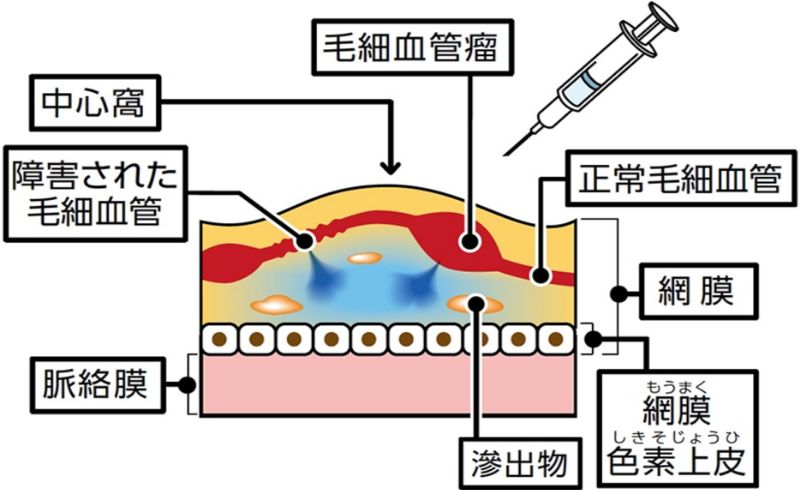

糖尿病黄斑浮腫とは

長い期間、血糖値の高い状態が続くと、網膜にはりめぐらされている細かい血管(毛細血管)が傷ついたり、つまったりして起きる病気です。病気の初期では、見え方に変化はありませんが、放っておいて病気が進行すると、ゆがみや見えないところが現れます。

糖尿病黄斑浮腫は、網膜の細い血管にコブができたり、血管から血液中の成分がもれだし、それが網膜内にたまっている状態です。そのため、ものの詳細を見分けたり、文章を読んだりするのにとても大切な場所、「黄斑(おうはん)」がむくんでしまい、ものが見えづらくなります。

出典元:バイエル薬品株式会社

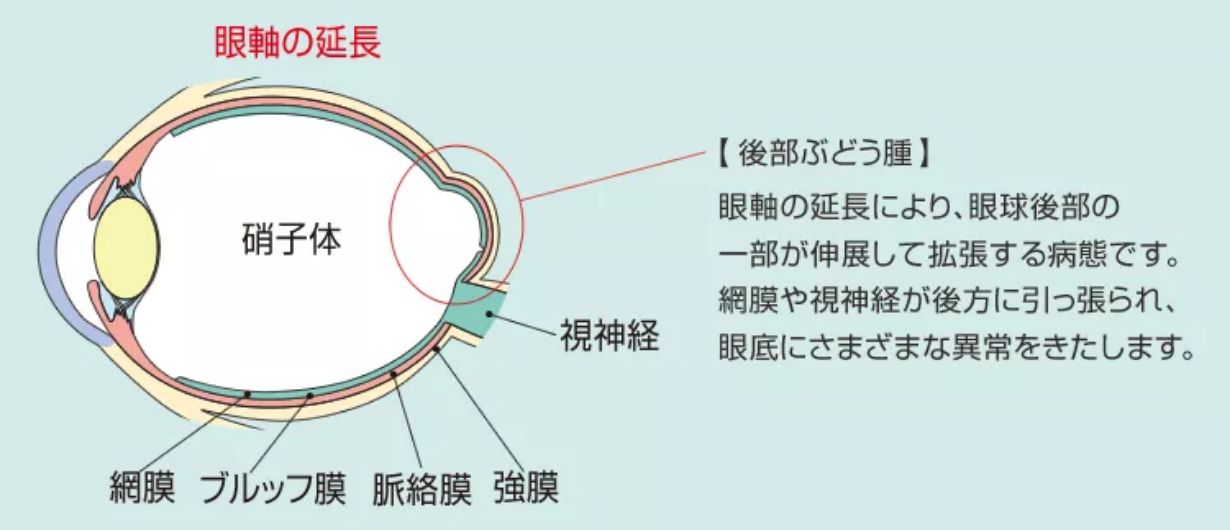

近視性脈絡膜新生血管(脈絡膜新生血管)とは

脈絡膜からの新生血管

脈絡膜に張り巡らされている血管は、網膜へ栄養を供給する役目をもちますが、強度近視により脈絡膜が引き伸ばされ網膜と脈絡膜の境界が障害されると、新たにもろい血管が網膜の下に生えてきます。これが新生血管で、病的近視の約10%に生じます。

出典元:ノバルティスファーマ株式会社

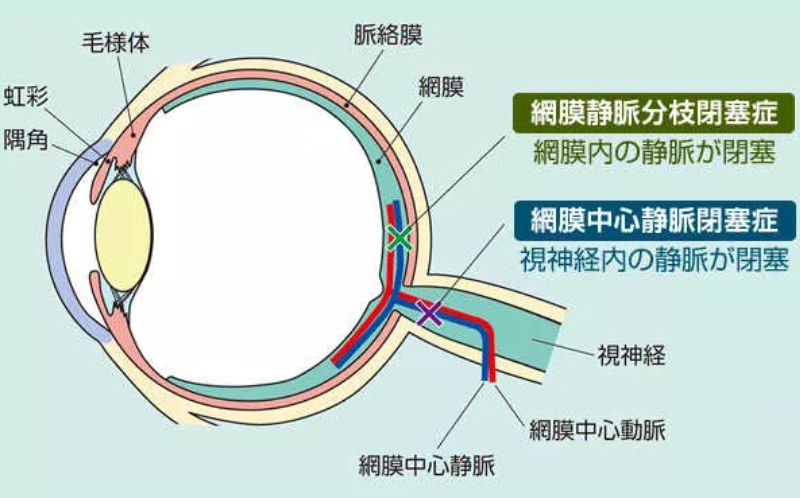

網膜静脈閉塞症とは

網膜静脈閉塞症には、2種類あります。違いは、どの部分で静脈が閉塞するかにあり、ひとつは「網膜内」で起こるタイプ、そしてもうひとつは「視神経内」で起こるタイプです。

- 網膜内の静脈が閉塞するもの → 網膜静脈分枝閉塞症(BRVO:Branch Retinal Vein Occlusion)

- 視神経内で静脈が閉塞するもの → 網膜中心静脈閉塞症(CRVO:Central Retinal Vein Occlusion)

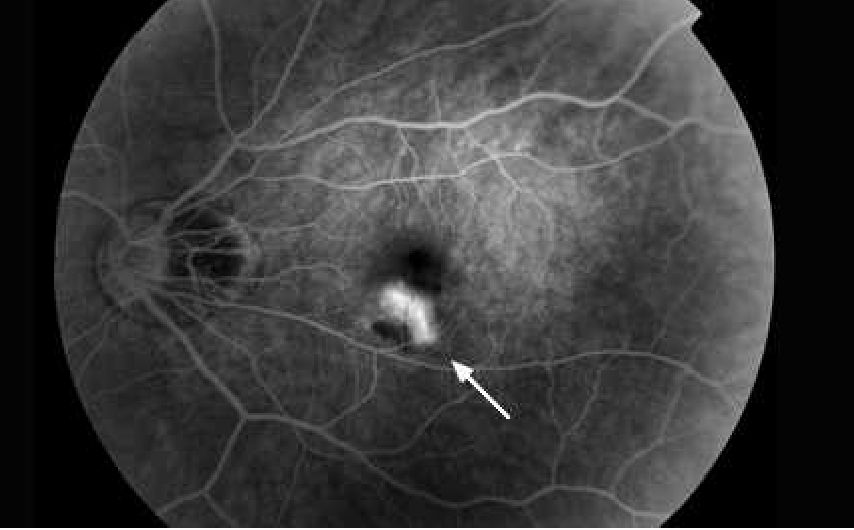

網膜静脈分枝閉塞症の初期症状

- 静脈の閉塞した場所の上流部分で血液や水分が漏れ、眼底出血や網膜浮腫が起こります。

- 眼底出血や網膜浮腫が黄斑におよぶと(黄斑浮腫)、視力低下を起こしたり、ものがゆがんで見えたりします。

- 静脈の閉塞した場所によって、自覚症状は無症状から重い視力障害までさまざまです。

写真提供:滋賀医科大学 大路正人先生

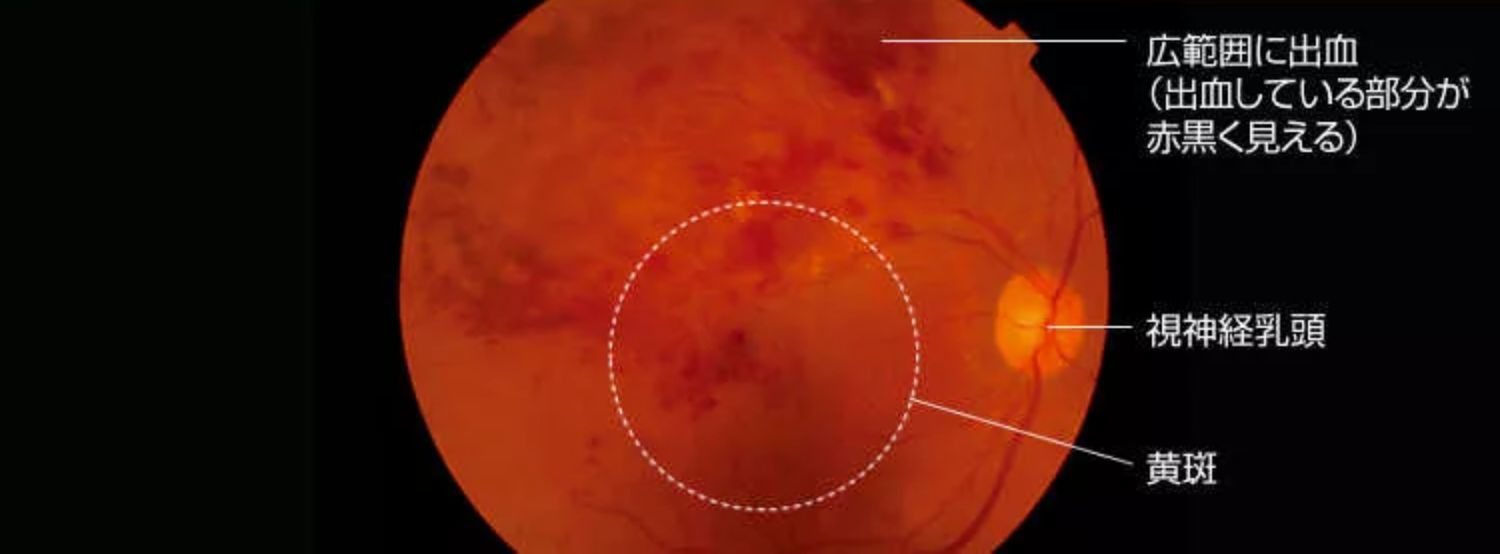

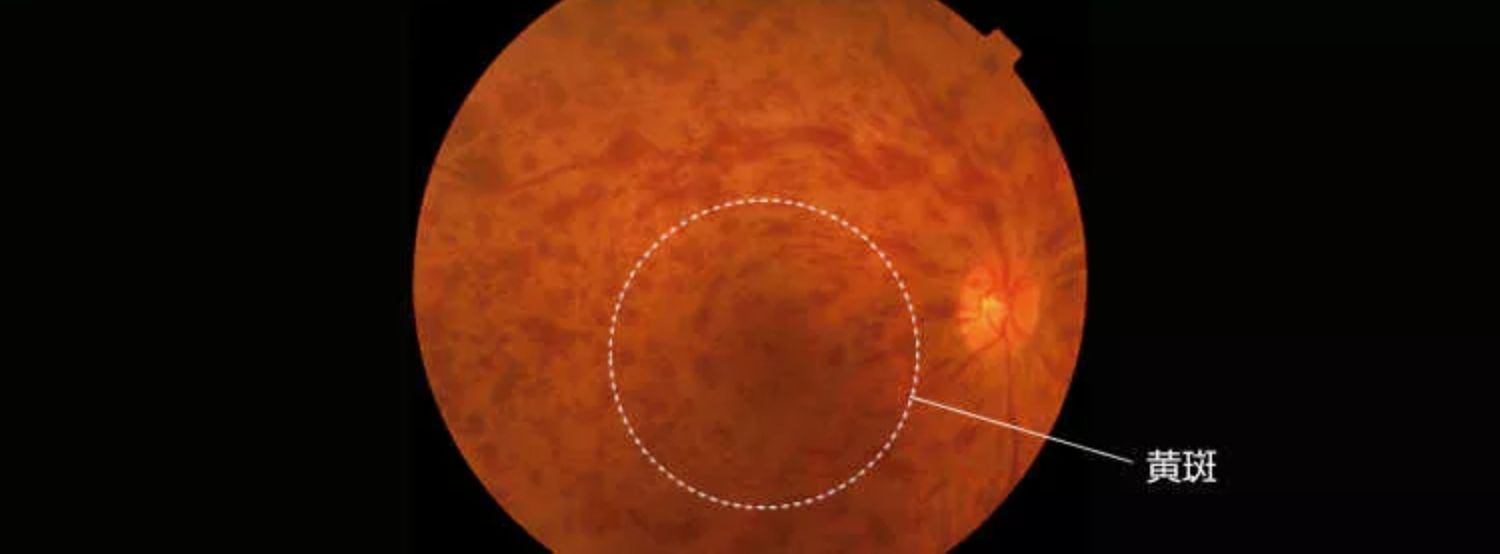

網膜中心静脈閉塞症の初期症状

- 静脈の根元が閉塞するため、網膜全体に血液や水分が漏れ、眼底出血や黄斑浮腫が起こります。

- 急激に視力が低下します。

- 静脈が閉塞して網膜の血液循環が悪くなることを虚血といいます。

- 虚血の面積が広いほど黄斑浮腫が起きやすく、視力低下が著しいとされています。

- 網膜中心静脈閉塞症には、網膜中心静脈の閉塞が不完全で、網膜の出血が軽度である「非虚血型」と、網膜中心静脈が完全に閉塞し出血が多い「虚血型」があります。

写真提供:滋賀医科大学 大路正人先生